Oleh : Muh. Nur. SE

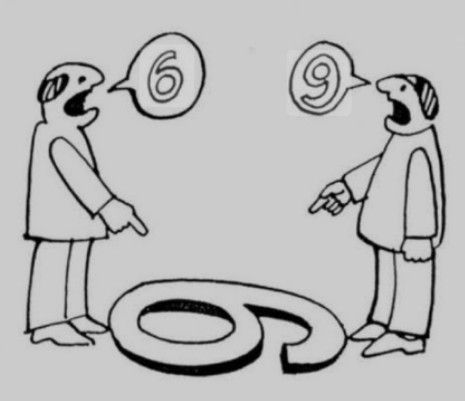

Apa itu kebenaran? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dalam sejarah manusia, kebenaran sering dianggap sebagai sesuatu yang absolut, tetap, dan universal. Namun, semakin kita menggali, semakin kita sadar bahwa kebenaran bukanlah monolit yang kokoh, melainkan kumpulan pecahan kaca yang memantulkan cahaya dari sudut berbeda. Setiap perspektif membawa warna dan bentuknya sendiri, dan di situlah letak kompleksitasnya.

Filosofi: Antara Plato dan Relativisme

Dalam dunia filsafat, Plato menggambarkan kebenaran sebagai bayangan di gua—hanya gambaran samar dari realitas sejati yang ada di luar jangkauan indra manusia. Bagi Plato, kebenaran bersifat absolut dan hanya bisa diakses melalui akal murni. Namun, pandangan ini dipertanyakan oleh aliran relativisme yang menyatakan bahwa kebenaran adalah hasil konstruksi sosial, budaya, dan pengalaman individu. Nietzsche, misalnya, berpendapat bahwa kebenaran adalah “gerombolan metafora” yang diciptakan manusia untuk bertahan hidup. Di sini, kebenaran tidak lagi tunggal, tetapi cair, tergantung pada konteks dan tujuan.

Baca juga : Pemerintah Pusat dan Keberpihakannya pada Ketahanan Pangan Sulsel

Sains: Kebenaran yang Tunduk pada Bukti

Ilmu pengetahuan modern mengklaim dirinya sebagai pencari kebenaran objektif melalui metode empiris. Namun, sains sendiri mengakui bahwa kebenaran bersifat provisional—selalu siap direvisi ketika bukti baru muncul. Teori Newton tentang gravitasi dianggap “benar” selama berabad-abad, hingga Einstein mengoreksinya dengan relativitas. Bahkan hari ini, mekanika kuantum mengajarkan bahwa partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, mengguncang logika klasik kita. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah adalah proses, bukan titik akhir.

Budaya: Ketika Nilai Menentukan Realitas

Di tingkat budaya, kebenaran sering kali dibentuk oleh sistem nilai yang diwariskan turun-temurun. Misalnya, dalam masyarakat adat tertentu, hubungan manusia dengan alam dianggap sakral—kebenaran ini tertanam dalam ritual dan mitos. Sementara di budaya modern yang materialistis, kebenaran mungkin diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau teknologi. Konflik antarnegara atau antarkelompok sering kali bersumber dari benturan “kebenaran” kultural ini. Apa yang dianggap benar oleh satu kelompok bisa jadi adalah kesalahan fatal bagi kelompok lain.

Subjektivitas Individu: Kebenaran sebagai Cermin Diri

Pada tingkat personal, kebenaran adalah produk dari pengalaman dan emosi. Seorang korban kekerasan mungkin melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman, sementara orang yang hidup dalam kemewahan mungkin percaya bahwa kehidupan adil. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa manusia cenderung memilih bukti yang sesuai dengan keyakinan mereka (bias konfirmasi). Dengan kata lain, kebenaran sering kali adalah cerita yang kita putuskan untuk dipercaya—sebuah benteng pertahanan diri.

Baca juga : Tahun Baru Hidup Baru

Postmodernisme: Kematian Narasi Besar

Gelombang postmodernisme menolak ide “narasi besar” yang mengklaim kebenaran universal. Foucault, misalnya, melihat kebenaran sebagai alat kekuasaan—siapa yang mengontrol wacana, dialah yang menentukan apa yang “benar”. Dalam dunia digital hari ini, kita melihat bagaimana media sosial menciptakan ruang gema (echo chambers) di mana kebenaran menjadi fragmen yang terisolasi. Setiap kelompok memiliki “faktanya” sendiri, dan objektivitas semakin sulit dijangkau.

Lalu, Bagaimana Kita Berdamai dengan Kebenaran yang Terfragmentasi?

Jika kebenaran begitu cair dan multidimensi, apakah kita harus jatuh ke dalam skeptisisme absolut? Tidak perlu. Justru, pengakuan atas keberagaman perspektif ini bisa menjadi jalan menuju empati dan dialog. Ketika kita menyadari bahwa kebenaran orang lain bukanlah ancaman, melainkan pelengkap, ruang untuk kolaborasi pun terbuka.

Namun, ini tidak berarti semua klaim kebenaran sama validnya. Kita tetap memerlukan kriteria untuk membedakan antara fakta dan manipulasi, antara bukti dan khayalan. Di sinilah etika dan tanggung jawab intelektual berperan: kebenaran mungkin relatif, tetapi upaya untuk mengejarnya harus dilakukan dengan integritas.

Merangkul Kerumitan

Kebenaran bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa henti. Ia adalah mozaik yang terus menyusun diri, diperkaya oleh setiap sudut pandang, budaya, dan temuan baru. Daripada berebut klaim “paling benar”, mungkin tugas kita adalah belajar mendengar, bahkan dari suara yang paling bertentangan dengan keyakinan kita. Sebab, di tengah gemuruh perbedaan, kebenaran sejati mungkin terletak pada kesediaan kita untuk terus bertanya. (Celoteh.Online)

Tinggalkan Balasan ke Dari Represi ke Resistensi: Musik sebagai Bentuk Perlawanan Sosial – Celoteh Online Batalkan balasan